- 1二次元好きの匿名さん25/07/09(水) 00:11:22

- 2二次元好きの匿名さん25/07/09(水) 01:56:52

ほう、ちなりん/りんちなを化学的に証明する方程式スレですか……

- 3二次元好きの匿名さん25/07/09(水) 02:01:12

続けたまえ

- 4二次元好きの匿名さん25/07/09(水) 02:10:01

- 5二次元好きの匿名さん25/07/09(水) 02:14:22

高校生の燐羽様から化学のご教授を賜る大学生 学Pくん

- 6二次元好きの匿名さん25/07/09(水) 03:14:04

理系の人はこういう時にいいよね。ワイの専門は経済学だから……

- 7二次元好きの匿名さん25/07/09(水) 03:19:32

- 8二次元好きの匿名さん25/07/09(水) 03:23:06

マスに銀行の人っていたっけ?ワイは院生やで。と言っても修士一年やから大した専門性も無いんやけどな

- 9二次元好きの匿名さん25/07/09(水) 03:24:42

高校の頃はあんまり興味なくて政経の授業サラッと聞き流しちゃってたけど、今考えると教養の中では普通に役立ちそうな部類だし、学び直したいわ

今じゃコンドラチェフの波という単語しか覚えてない - 10二次元好きの匿名さん25/07/09(水) 03:32:54

- 11主25/07/09(水) 06:47:35

わたくしはまだわたくしのエミュに慣れておりませんの…(さくらん)

よわよわ大学生Pが燐羽様に学業の助けを乞う概念…後ほどしたためますわぁっ…!

本懐はじつは皆々様に化学をもっと知っていただきたいところにもありますのよ? できることならいっぱい書きたいのですわぁ〜〜〜っ!

とぉぉぉ〜〜〜〜っても、気になりますわ! いち市民として、経済学にも造詣を持っておきたいですもの!

- 12二次元好きの匿名さん25/07/09(水) 12:42:16

このレスは削除されています

- 13二次元好きの匿名さん25/07/09(水) 12:46:08

荒らしニートくん他にやることないの?

- 14二次元好きの匿名さん25/07/09(水) 20:40:21

作中の描写からだとSSDの成分分析と発光の原理くらいしかテーマになりそうなの考えつかない⋯いやあれも多分化学じゃ説明しきれないわ

- 15二次元好きの匿名さん25/07/09(水) 20:50:45

- 16二次元好きの匿名さん25/07/09(水) 20:57:24

俺が専門で書くなら言語学とか音声学系の話になるかなあ

あんまり学マスでの活かし方思いつかないが - 17二次元好きの匿名さん25/07/10(木) 02:44:55

初プロデュースの授業シーンで化学について学ぶP……

- 18二次元好きの匿名さん25/07/10(木) 10:03:50

今日はカップリング反応について学ぶわよ

- 19二次元好きの匿名さん25/07/10(木) 19:05:30

誰と誰の?(気ぶり)

- 20二次元好きの匿名さん25/07/10(木) 19:14:13

というか出番少ない方がエミュするのは楽じゃない?

咲季とか広とか清夏とか、あの辺見ればなんとなくわかるけど、描写が増えることでキャラに奥行きが出ると上っ面だけそれっぽくしてもコレジャナイ感出るようになるし

エミュするにあたっての参考資料数と解釈違いのリスクはある種の比例関係にあると思うの

- 21二次元好きの匿名さん25/07/10(木) 20:17:45

燐羽「はぁ... 年下の、それもアイドル科の高校生に聞く内容?」

学P「その点についてはすみません。しかしこの問題はどうしても腑に落ちず、藁にも縋る思いでして...」

燐羽「"アゾカップリング"...ねぇ。 それ、貸しなさい。 そこの教科書(Klein 有機化学(上))よ」

学P「はい......。この付近のページかと思いますが」

燐羽「...ここの章までの内容じゃ理解できないのも当然ね。 プロデューサー、わからない点をもう一度言ってみて」

学P「なぜフェノールとの結合がパラ位で起こるのか、ですね」

燐羽「大事なのは前半部分みたいよ。 アゾカップリング反応は、"誰と誰が"カップリングするかを見るの。」

学P「今回の場合はフェノールと塩化ベンゼンジアゾニウム、ですか。

賀陽さんの言い方だと別のカップリングの意味に聞こえてきそうですが」

燐羽「ふぅん、あなたそういう方がいい感じ?ならそうしてあげるわ♪」

学P「待ってください、そうとまでh」

燐羽「フェノールのパラ位、つまり"後ろ"と塩化ベンゼンジアゾニウムが"結合"するのは、ひとえに

フェノールが誘い受けだからよ。」

学P「賀陽さ」

燐羽「普段の求核置換反応だとあまり寄与しないから意識しないだろうけど、芳香族における求核置換反応では

芳香環の共鳴安定化効果を意識する必要があるの」

- 22二次元好きの匿名さん25/07/10(木) 20:19:09

学P「唐突に真面目にならないでください」

燐羽「あら、お好みじゃなかった?」

学P「どちらかというと賀陽さんの好みk」

燐羽「フェノールの持つフェノール性ヒドロキシ基の電子供与性から、共鳴構造を書くとオルト位とパラ位の

電子密度が高い事が分かるはずね」

学P「...確かに、メタ位には電子過多となる共鳴構造が書けませんね。すると、オルト位は立体障害から除くと

パラ位のみが求電子剤の受け入れができる、と」

燐羽「そうなるわね。 ...納得できたかしら?」

学P「おかげさまで。しかし、単調な電子密度の議論も忘れてしまっていたとは...」

燐羽「あなた、もしかして丸暗記でテスト対策していたタイプ?」

学P「ははは、そんな小学生みたいな、ははは......」

燐羽「はぁ...呆れる。 どうしてこうもプロデュース面の優秀さを活かせないのよ」 - 23二次元好きの匿名さん25/07/11(金) 02:26:21

たのしそう(小学生並の感想)

- 24二次元好きの匿名さん25/07/11(金) 04:46:54

塩化ベンゼンジアゾニウムとナトリウムフェノキシドのジアゾカップリングは一応高校化学の範囲だね

滴定の時に出てくるメチルオレンジも、実は塩化ベンゼンスルホン酸ジアゾニウムとN'N-ジメチルアニリンのジアゾカップリングで作られてたり

ところで電子供与性と共鳴構造からo-,p-配向性の話になるのは大学化学の範囲じゃないですか燐羽先生

いや燐羽なら大学化学も行けるか…行けるか…? - 25二次元好きの匿名さん25/07/11(金) 07:19:30

- 26二次元好きの匿名さん25/07/11(金) 07:31:14

ちなみに夏コミは学術アイドルマスター合同と言っていろんな学術分野とアイドルを掛け合わせた読み物の合同誌でるよ

- 27二次元好きの匿名さん25/07/11(金) 07:47:06

軽率にクライン有機化学を持ってくる女子高生(アイドル)って何……

- 28二次元好きの匿名さん25/07/11(金) 09:21:11

理系大学一年生ワイ、電子供与性の話が普通に勉強になる

- 29二次元好きの匿名さん25/07/11(金) 12:31:52

理系の難しそうな本というとエッセンシャル細胞生物学が思い浮かぶ

- 30二次元好きの匿名さん25/07/11(金) 12:34:54

りんはぁ……高校の時は無機物とかの性質覚えるのがきつすぎてリタイアしたからその辺わかりやすく解説してくれる本とか教えてぇ……

- 31二次元好きの匿名さん25/07/11(金) 12:42:50

- 32二次元好きの匿名さん25/07/11(金) 12:44:25

- 33二次元好きの匿名さん25/07/11(金) 13:13:52

やるか、あにまん学マス合同()

- 34二次元好きの匿名さん25/07/11(金) 21:45:44

このスレ特有のネタかと思ったらマジで出るの、学マス学術同人誌……?w

- 35二次元好きの匿名さん25/07/11(金) 21:51:05

なんなら篠澤物理とかいう異常に売れた同人誌もあるしな…

- 36二次元好きの匿名さん25/07/11(金) 22:15:09

- 37二次元好きの匿名さん25/07/11(金) 22:23:54

- 38二次元好きの匿名さん25/07/11(金) 23:47:40

あにまんにはびこる化学徒の叡智(えぃち)をあつめたら化学誌つくれるのかな。わたくしは合成有機化学が専門だからせまいかも……

- 39二次元好きの匿名さん25/07/11(金) 23:51:33

大丈夫…理系でも理解できない人いるだろうし文系はう無理ゲーの領域だろうから…

- 40二次元好きの匿名さん25/07/11(金) 23:54:53

教養課程の生物学概論でエッセンシャルを奨められたときに、さらにその上位互換のThe Cellなるヤバそうな本の存在が仄めかされたな

- 41二次元好きの匿名さん25/07/12(土) 00:06:42

りんはぁ… 遷移金属に最外殻が減るやつがいるぅ……なんでぇ…………

…難しいこと聞くわね。その前の遷移金属の最外殻電子が1,2個で一定な理由は言えるわけ?

内殻に空きがあるからでしょ?その程度余裕なんだけど

60点。最低限は勉強してるみたいね。褒めてあげる。

当然。私は優秀だからね。

それじゃあ、2個入れると次は内殻の方が優先される理由、考えてみなさい

わかんない…なんでぇ……

電子が入るK,L,M,N…殻はさらに細かく分割できるの。聞いたことある? - 42二次元好きの匿名さん25/07/12(土) 00:13:49

s,p,d,fみたいなやつでしょ?あさり先生が言ってたよ!

そうね。どの殻にどこまでの軌道が含まれるか厳密に考えると波動関数を用いた議論になるから省くわ。簡単に言うと、Kにはsのみが、Lにはs,pが、Mにはs,p,dが、Nにはs,p,d,fの軌道があるわ。それぞれ1s, 2s,2p, 3s,3p,3d…と呼ばれるわね。

なにそれ。あんまり難しくしないでくれる?

いまはそれぞれの違いは考えないで、入る個数だけ覚えておきなさいな。共通してsには2, pには6, dには10個の電子が入るわ。だからK殻には2個、L殻には8この電子が最大で入るわけね。

ってことは、次はM殻に18個入ってからN殻に電子が入ってるんだ!(流石月村手毬、頭の回転が早いアイドル!!!)

違うわ。

え……………… - 43二次元好きの匿名さん25/07/12(土) 00:18:22

ここが説明だけじゃ難しいところなの。それまで2P→3s→3pと電子が入っていたのは、たまたま(語弊はあるが)その順番で電子が安定だったからよ。次は4s→3dの順でエネルギー的安定を示すわ。

ゔっ……納得できないけど続けて

その結果、4sに2個入ったまま内側の、 10個空きがある3d軌道を電子が埋めていくの。だから第四周期にはそれまでより10個多い元素が横に並んでいるわけ。周期はあくまでK,L,M殻それぞれを見ているだけってことね。

最外殻電子はあくまで一番外の軌道に入ってる個数だから、内側が増えても変わんないってこと?

よく出来たじゃない。ここまでが前提。貴方の聞いた質問はここからはじまるわ。 - 44二次元好きの匿名さん25/07/12(土) 00:23:31

新しく出る性質に、パウリの排他原理があるわ。簡単に言うなら、電子は同一の軌道に2つまでしか入れないってこと。

でもd軌道には10個入るって……

その軌道より更に細かい区分ね。ここが分かりづらいところなのだけれど、軌道の最小単位は2個一セットと考えて、d軌道は5個の箱があると認識してちょうだい。

……それで、何が起こるの。

この箱、2個ずつ入っていくんじゃなくて1個ずつ埋めて2周目から仕方なくペアになる性質があるの。この2周目にはいる際、特殊な状況が生まれるわ。d軌道の5この箱全てに1つの電子が入った、半分箱が埋まった状態、「半閉殻」の状態は、他のいくつかの状態より安定になるの。これはなんとなく感じるんじゃない? - 45二次元好きの匿名さん25/07/12(土) 00:24:30

あの…手毬さんそれ高1にしては難易度高すぎ…

- 46二次元好きの匿名さん25/07/12(土) 00:25:37

アイドルのする勉強じゃないもの!

- 47二次元好きの匿名さん25/07/12(土) 00:29:43

「安定性はすなわち対称性」…あさり先生はそう言ってた気がする……

そう、半分きっちり埋まった対称な状態が好きな電子たちは、少しエネルギー的に負けてるとはいえ近い軌道から奪ってでも半閉殻になろうとするわ。3d軌道に4つ、4s軌道に2つの電子がある時なんて特にね。この時の合計の電子の個数を考えてみなさい。3pまでは全部埋まってるのよ。

2, 2, 6, 2, 6, 4, 2……いくつだったっけ

24よ。原子番号24は?

……………クロム!クロムだよ燐羽! あの変なクロム!!!

そうね。クロムの電子配置は3d:5 4s:1で、前のバナジウム3d:3 4s:2とは違う形になっているの。…はぁ、着いてこられた?

たぶんわかった!でもねりんは、

どうしたのよ

じゃあなんで4s軌道より3d軌道の方が不安定なの?

貴方ねぇ…………… - 48二次元好きの匿名さん25/07/12(土) 00:42:34

ちなみに、ここまでは直感的に理解できても例えばMnイオンが液中で2+が安定な理由等まで結びつけて考えられると非常にgoodです。

さらにさらに深掘りするとMnイオンは液中でおもに八面体錯体を形成しますが、d軌道の電子のうち配位子由来の負電荷に向かった軌道を持つdz²やdx²-y²軌道はeg軌道として高エネルギーに、その他のd軌道はt2g軌道として低エネルギーな縮退を形成しています。 - 49二次元好きの匿名さん25/07/12(土) 00:49:47

このとき、Mn²⁺(d⁵)の高スピン錯体ではt2g軌道とeg軌道すべてに一つずつ電子が入る形となる、つまりすべての電子が不対電子として配置されるため、スピン対生成エネルギーによる不安定化の寄与を受けずに済むため、結果としてMn²⁺は溶液中で安定に存在しやすくなるわけですね。以上、一般通過燐羽P木主でした。

- 50二次元好きの匿名さん25/07/12(土) 00:53:09

- 51二次元好きの匿名さん25/07/12(土) 09:16:22

- 52二次元好きの匿名さん25/07/12(土) 13:13:24

化学だけできる手毬概念か...良いな

- 53二次元好きの匿名さん25/07/12(土) 13:23:21

りんはぁ…なんで水は固体になると水に浮くのぉ……

- 54二次元好きの匿名さん25/07/12(土) 19:33:46

このレスは削除されています

- 55二次元好きの匿名さん25/07/12(土) 19:35:20

水素結合が弱い結合だからよ。すごく簡単に説明すると、0℃を超えても結合が全部切れるわけじゃなくて、ゆっくり結合がほどけていくの。4~5分子の水分子が四面体構造を維持したまま残る"クラスター構造"がたくさんあって、その空間にエネルギーの高い水分子が入り込むことで氷より高い密度を示す...みたいよ。

燐羽が見たサイト:

[1]L. Gunkel et al., “Dynamic anti-correlations of water hydrogen bonds,” Nature communications, vol. 15, no. 1, p. 10453, Jan. 2024

[2]J. Russo, K. Akahane, and H. Tanaka, “Water-like anomalies as a function of tetrahedrality,” Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 115, no. 15, pp. E3333–E3341, Mar. 2018

doi指定ミスってたので再掲...

- 56二次元好きの匿名さん25/07/12(土) 19:45:51

アイドルマスターカテで海外の参考文献書いてるの初めて見たわ

- 57二次元好きの匿名さん25/07/12(土) 20:00:49

俺たちにはわからないなにか恐ろしいことが話されている...?

- 58二次元好きの匿名さん25/07/12(土) 20:11:33

この辺の理屈が近年になってさらに掘り下げられてるの、面白いよね

- 59二次元好きの匿名さん25/07/12(土) 20:12:49

弊学もちょっと関わってるからかなり興味ある話題

- 60二次元好きの匿名さん25/07/12(土) 22:32:50

ここの燐羽なら雷だけじゃなくてマルコフニコフ則とかも止められそう

- 61二次元好きの匿名さん25/07/12(土) 22:47:38

りんはぁ…不斉炭素原子と異性体の数の関係教えてぇ…

- 62二次元好きの匿名さん25/07/12(土) 22:49:45

お 有機の話だってことだけはわかったぞ

- 63二次元好きの匿名さん25/07/12(土) 23:39:17

ちょっと大学範囲まで達するとあにん民吹っ飛びかねないからこれで

りんはぁ…シャンプーとリンスの洗浄メカニズムを高分子化学的に説明してぇ… - 64二次元好きの匿名さん25/07/12(土) 23:57:23

- 65二次元好きの匿名さん25/07/13(日) 00:19:43

「マルコフニコフ則とめてぇ…」??? ハァ…無理難題をいうんじゃないわよ。

…でもそうね、マルコフニコフ則がカルボカチオン中間体の安定性が所以であることを踏まえたら、立体障害やラジカルを利用してこれに沿わない反応を起こすことも出来そうよね。

ヒドロホウ素化…ボランを用いて酸化する反応なんかは、アンチマルコフニコフ付加が起こることは知っておいて損はないわ。

- 66二次元好きの匿名さん25/07/13(日) 00:32:21

- 67二次元好きの匿名さん25/07/13(日) 00:40:02

髪は女の命だもの。意識して当然だわ♪

シャンプーはいわゆる石鹸と似たメカニズムね。アニオン性界面活性剤の疎水基が汚れを吸着して、親水基が水分子と水和する。汚れを内側、親水基を外側にした球を作り出して効率的に汚れを除去できるの。

弱塩基のシャンプーで洗った髪はキューティクルが開いたままになっているの。痛んじゃってるわけね。そこでリンスに含まれるカチオン性ポリマーを付着させて、コーティングさせるわ。

…なによ。専門じゃないからあんまり詳しくないのよ。悪い?

- 68二次元好きの匿名さん25/07/13(日) 00:44:40

- 69二次元好きの匿名さん25/07/13(日) 04:37:49

SSDはスポーツ科学を突き詰めた果てに生まれた科学では説明できない産物だった……?

- 70二次元好きの匿名さん25/07/13(日) 08:37:57

学マスで一番化学でなんとかしてほしい案件きたな

- 71二次元好きの匿名さん25/07/13(日) 08:40:30

アイドルの化学じゃないもの!

- 72二次元好きの匿名さん25/07/13(日) 09:20:42

アイドルは輝いて云々は良く見かけたけどアレはマジでなんで光るんだろうな………お姉ちゃんパワーなのか?

- 73二次元好きの匿名さん25/07/13(日) 09:40:56

- 74二次元好きの匿名さん25/07/13(日) 13:28:04

(どこかどう違うのか全くわからん)

- 75二次元好きの匿名さん25/07/13(日) 13:34:26

- 76二次元好きの匿名さん25/07/13(日) 13:53:08

まだRS絶対配置授業でやってないから適当に調べて書いて色々とやってみたけどこれってSSとRRが異性体でSRとRSが同一ってこと…なのかな…多分間違ってるけど

- 77二次元好きの匿名さん25/07/13(日) 14:11:36

- 78二次元好きの匿名さん25/07/13(日) 14:17:29

めちゃめちゃ亀レスですがお役に立てて良かったですわ〜。一般向けのマクロ経済学の教科書だと二神孝一・堀敬一の「マクロ経済学」ってのがオススメですわ〜。これより上は院のレベルになりますの。

- 79二次元好きの匿名さん25/07/13(日) 16:23:46

- 80二次元好きの匿名さん25/07/13(日) 23:18:17

りんはぁ…スマホが熱くなったから冷蔵庫で冷やしたら壊れちゃったぁ…

- 81二次元好きの匿名さん25/07/14(月) 08:14:13

- 82二次元好きの匿名さん25/07/14(月) 18:08:16

りんはぁ…カルボン酸は電離してH+がとれるのはなんでぇ……

- 83二次元好きの匿名さん25/07/14(月) 18:20:08

SSDを未知のエネルギー源として利用する論文を投稿しましょう!

- 84二次元好きの匿名さん25/07/14(月) 23:03:59

フェノール(C6H5OH)の酸素原子が鍵です。

酸素原子はベンゼン環に電子を押し込むことができ、それによってベンゼン環内の電子も移動していきます。つまり、電子が一か所にとどまらず、複数の構造を描くことができます。私たちはこれを共鳴や非局在化と呼んでいます。

電子密度が高いというのは、そこに電子が居る確率が高いという意味です。フェノールの場合、ベンゼン環上で電子が動き回る中で、オルト・パラ位の電子密度は高く、メタ位の電子密度は低くなります。

化学結合は電子によって形成されるため、電子がそこに居ないと結合を作ることができず、故に反応を起こすこともできません。そのためオルト・パラ位が反応を起こし易く、逆にメタ位は反応しにくいことになります。

高校化学でオルト・パラ・メタ配向性について教わった方もおられるのでは?

- 85二次元好きの匿名さん25/07/14(月) 23:07:19

一般に「結晶場理論」と呼ばれる、d軌道をもつ金属に適用される概念ですね。

化学の大原則として、エネルギーが高ければ高いほど不安定になる、というものがあります。

結晶場理論においてはd軌道が低エネルギーと高エネルギーの軌道にそれぞれ分裂し、低エネルギー側に電子が入ることで安定化が図られるということになります。専門用語での表記は「配位子場安定化エネルギー」です。

スピン対生成エネルギーというのは2つの電子が同じ軌道に入るときに追加で乗ってくるエネルギーの事で、これがあると全体としてのエネルギー状態が高くなり不安定化を招きます。よって、軌道の分裂度合いの大きさ(配位子場分裂パラメータ)、並びに配位子場安定化エネルギーとスピン対エネルギーの大きさの兼ね合いによってイオンの安定性が議論されることになるわけです。 Pauliの排他原理がここで効いてきます。

なお、金属イオンと配位子それぞれによって配位子場分裂パラメータ、配位子場安定化エネルギーやスピン対エネルギーの数値は変わります。計算が面倒くさいのはその所為。

覚えるしかない、というのは偏に色を求めるための計算などが煩雑であることに由来します。

色それ自体が主観的な概念である、ということもあるにはありますが、大学化学まで踏み込むくらいなら覚えたほうが早いです。個々の事例に対して計算を試みるのはあまりにも面倒くさいものだと思います。

参考文献

[1]Maitland Jones. Jr., S. A. Fleming 著、奈良坂紘一ほか監訳、ジョーンズ有機化学(上) (第5版)、東京化学同人、2016.

[2]M. Weller ほか著、田中勝久ほか監訳、シュライバー・アトキンス無機化学(下) (第6版)、東京化学同人、2016.

- 86二次元好きの匿名さん25/07/14(月) 23:27:06

同じく-OH基をもつアルコールとの比較すると、酸性が強いことと共鳴安定化することが原因です。

カルボキシ基(-COOH)基のうち片方の酸素原子と炭素原子は二重結合しています。このうち酸素原子のほうが電気陰性度が大きく電子を強く引き寄せるため、炭素原子が僅かに正の電荷を帯びるのです(δ+)。炭素原子は正電荷をもつことを嫌うため、-OH側の酸素が炭素原子側に電子を押し込み、結果として水素原子がプロトンとなって脱離します。

すると炭素原子に酸素原子が2つ結合したイオンができることになります。この場合どちらの酸素原子が炭素原子に電子を押し込んでも構いません。押し込んだほうが二重結合となり、他方は単結合で繋がって酸素原子が負の電荷をもちます。後者が電子を押し込むこともでき、その時は前者の電子が酸素原子の周囲に戻って負電荷の位置が入れ替わるのです。これにより、共鳴構造式を描くことができます。

共鳴それ自体が化学種の安定化に寄与するため、水中でCOO-イオンは安定となります。安定であるということはその状態になりたがるということ。以上の理由から水に溶けたカルボン酸は電離してプロトンを放出するのです。

アルコールは-OH基をもち電離しそうにも見えますが、単純なアルコールの場合、ヒドロキシ基に隣接する炭素原子は炭素原子や水素原子としか結びついていません。炭素原子と水素原子には電気陰性度の差がないため形式電荷の差が生まれず、酸素原子が炭素原子に電子を押し込むことがありません。結果的にHが脱離しないようになっています。

- 87二次元好きの匿名さん25/07/14(月) 23:44:30

同じく-OH基をもつフェノールの場合はどうかというと、プロトンを放出した後のフェノキシドイオンに共鳴安定化が働くため、水中で僅かにプロトンを出して酸性になります。

この共鳴構造式においてはベンゼン環のオルト・パラ位に電子対が移動しますが、メタ位に電子対が来ることはありません。前者は電子密度が高い、後者は電子密度が低いとするために考え出された根拠です。化学反応は一般に電子密度の高い場所でおこりますから、ここを塩化ベンゼンジアゾニウムが叩いて結合を作るというわけ。立体障害は近くの-OHが邪魔で近づけないことを意味しており、これによってパラ位での反応が優位となります。

以上、某地方国公立大学化学科に所属するリーリヤPからの解説でした!

- 88二次元好きの匿名さん25/07/14(月) 23:52:35

まぁ...!!!なんてわかりやすい解説ですのっ...!?

わたくしはまだ某地方国公立大学化学科の学部二年生ですから、いわゆる二流ばけがくか、なのですわっ...!!!

先生に追いつけるよう、もっと精進いたしますわっ!!! - 89二次元好きの匿名さん25/07/15(火) 00:38:54

文系のわたくしからみたら普通に雲の上ですわあ...

- 90二次元好きの匿名さん25/07/15(火) 07:45:01

(言ってる意味がわからない……俺がイカレているのか???)

- 91二次元好きの匿名さん25/07/15(火) 10:36:03

- 92二次元好きの匿名さん25/07/15(火) 12:31:55

アトキンス無機化学てのは理系の友人が読んでいたような記憶はある

私文にはさっぱりや - 93二次元好きの匿名さん25/07/15(火) 20:24:50

第1版はD. F. ShriverとP. W. Atkinsによる無機化学の教科書です。

現在第6版まで出版されていますが、書名のみが残って著者は変わっています。

Atkinsは「アトキンス物理化学」も書いていますので化学徒にはおなじみ。

第1章から波動関数やSchrödinger方程式をお出しして学生の脳を破壊することでもおなじみ。

「シュライバー・アトキンス無機化学」、「アトキンス物理化学」ともに日本語訳が東京化学同人から出版されています。東京化学同人は「ジョーンズ有機化学」「大学院講義有機化学」「ヴォート基礎生化学」など化学系書籍の他生物・薬学系の書籍も出している出版社です。

シュライバー・アトキンス無機化学(上)( 第6版) - 株式会社東京化学同人M.Weller ・www.tkd-pbl.com - 94二次元好きの匿名さん25/07/15(火) 20:34:36

わたくしの量子化学は「マッカーリ・サイモン物理化学」でしたわ!読めないですわ!

- 95二次元好きの匿名さん25/07/15(火) 20:43:58

学部1年でSchrödinger方程式をお出しされるのは化学徒あるあるです。

Schrödinger方程式は所謂「量子力学」分野で使われる式で、大学化学においても大前提とされています。

それを量子力学も(下手すると偏微分や行列も)知らない1年にぶん投げるものだからさあ大変。

物理履修者でも何を言っているのか全くもってわからないまま、一先ず放置して先へ進むことになります。

私の場合、1年前期で偏微分、1年後期に無機化学、2年後期でようやく量子力学を履修することとなりました。

高校課程の関係上行列は知らなかったものの、3年前期の今になってやっと習うことができています。

断言しましょう。化学科に行ったとしても、物理や数学からは逃れられません。

マッカーリ・サイモンは読んだことがありません…量子化学や数学について詳しく書かれているらしいとは聞きます。

- 96二次元好きの匿名さん25/07/15(火) 20:46:12

化学科は物理っぽいところから生物っぽいところまで全部やるから過酷だよね……

俺はついて行けなくて折れてしまったので現役学生諸兄はこうならないようにな…… - 97二次元好きの匿名さん25/07/15(火) 21:10:55

その観点から見て、私は広のことを非常に尊敬しています。

買いそびれた篠澤物理が再販されていたらすぐ買うくらいの人間でございます。

どこが専門なのか判りませんが、電磁気学やら量子力学の試練を潜り抜けて研究までしているのだから並大抵ではありません。一つの学問に対する深度では到底彼女に及ばないものです…。

- 98二次元好きの匿名さん25/07/15(火) 22:17:42

- 99二次元好きの匿名さん25/07/15(火) 22:29:08

篠澤物理やっっっっと買えたんだよ……

野生の理系Pたちの熱意がもっと見たいです - 100二次元好きの匿名さん25/07/15(火) 22:34:55

- 101二次元好きの匿名さん25/07/15(火) 22:37:50

- 102二次元好きの匿名さん25/07/15(火) 22:56:35

専門知識に加えてそれを載せた上でのキャラエミュとSS作家としての技量が求められるの大分ハードル高い

よくやるなぁと尊敬する - 103二次元好きの匿名さん25/07/15(火) 23:02:38

言ってしまえば最高学府の連中の悪ふざけだから

賢い連中が知能を変な方向に使うの見てて面白い(それこそ広にも言える話) - 104二次元好きの匿名さん25/07/15(火) 23:56:37

物理学は専門の方にお任せします。化学科で履修する物理は化学に必要な物理(熱力学や量子力学)が中心なので、物理学の基礎知識を除いては力になれることはなさそうです。前回の篠澤物理では電気化学が出てきたとのことで、まだ読んでいませんがネルンストの式や標準電極電位が登場したのかと思いはします。

デレマスの一ノ瀬さんやMマスの山下さんは化学系と聞き及んでますが未履修なもので… - 105二次元好きの匿名さん25/07/16(水) 05:18:30

保守ついでに少し解説を。

化学における蛍光は光エネルギーの放出として捉えられます。基底状態(エネルギーの低い状態)にある物質が何らかの形でエネルギーを受け取って励起状態(エネルギーの高い状態)に遷移し、そこから基底状態に戻る過程で差分のエネルギーが光として放出されるものです。基底状態から励起状態への遷移の要因によって分類でき、

・フォトルミネッセンス(紫外線など光で励起。ブラックライトを当てたものはこの原理によって光ります)

・ケミルミネッセンス(化学反応を経て励起状態の化学種が発生。サイリウム、ルミノール反応など)

・バイオルミネッセンス(生物による発光で、蛍などはここに分類されます)

・エレクトロルミネッセンス(電場を掛けて光らせるもの。有機ELはこれを応用したもの)

などなど様々ありますが、どれも励起状態の化学種を発生させているという点においては変わりありません。

本題のSSDが光っている理由ですが、これは…。

咲季がわざわざ蛍光物質を入れるとも思えませんから、既存の材料の中に励起の原因があるということでしょう。一応、授業コミュの通り、ビタミンB2をブラックライトで照らすとルミクロムという青色の蛍光物質が生じます。ビタミンB2自体も黄色系の光を放つようです。しかしながら、先述の要因と同様に、敢えてブラックライトを容器に設置する理由がありません。栄養分を壊すことだからです。ビタミンB2は可視光や紫外線に弱く分解されてしまうため、本来ならば容器ごと遮蔽すべきだと考えます。

…アイドルに対して最適化された栄養バランスを追い求める咲季がそんなことをするでしょうか?

- 106二次元好きの匿名さん25/07/16(水) 05:35:40

よしんばビタミンB2(リボフラビン)の分解速度などを彼女が把握していたとしても、光を遮って分解を防いだほうが余程手っ取り早くかつ容易であるということは想像がつきます。ビタミンB2は体内のエネルギー産生にも関わる重要な物質です。アスリートとして長らく活動してきた咲季がこれを軽んじるとは思えません。

であるならば別の要因で発光していると考えるべきでしょうが、先にも指摘のあった通り酸化剤を必要とします。アスコルビン酸(ビタミンC)やクエン酸などを酸化剤と捉えることもできるものの、これらは酸化剤としては然程強くありません。大学における化学発光の実験ではオキシドールを入れるなどして酸化力を強めています。何か別の酸化剤を入れない限り、あれほどに強い蛍光を化学反応のみで起こすのは難しいでしょう。 - 107二次元好きの匿名さん25/07/16(水) 06:10:51

- 108二次元好きの匿名さん25/07/16(水) 08:44:45

悪くないまとめね。褒めてあげる♡

液中(今回は水溶液中に限って話すけど、)で酸、塩基と呼ばれる物質たちは水素イオンをやりとりするの。

定義はまちまちだけど、酸は水素イオンを放出し、塩基は受け取る物質、と考えておくといいわ(一種の定義)

でも、水素イオンを出すときに元の酸は水素から電子を奪ったまま追い出すの。水素イオンは陽子一つだけの、もはや原子核と呼ぶべきかすら危ぶまれる状態になるわ。

電子と陽子の関係は磁石みたいなもの、正電荷と負電荷は引き合うことになるから、電子を放出した酸⁻イオンとH⁺イオンには引力がはたらくの。ここで、「酸としての安定性」を考えることができるわ。

酸が水素イオンを放出した状態の電子が、その化合物の内側によく引き込まれる=安定する状態をとれると、水素イオンと電子(密度が高い場所)の接触確率が減って水素イオンを放出したままになれるわ。こうした酸が強酸となるの。

- 109二次元好きの匿名さん25/07/16(水) 08:49:33

共鳴構造/共役系といった話が飛び交っているけど、これはすなわち「電子がどれだけ自由に行き来できる構造か?」ということを言っているわ。

CH₃OH(メタノール)なんて見てみなさい?水素イオンを放出しても電子対の行くあてがないわ。こうした化合物は非常に弱い酸性を示すの。

反対に、CH₃COOH(酢酸)なんかはCOO⁻の構造から考えるに、2つの共鳴構造式が書けるわ(調べてちょうだい)。共鳴構造は電子がその間を行ったり来たり(してる訳ではないのだけど、いまはそう認識してちょうだい)できて、その分電子対が化合物の内側にいると考えてよいわ。結局、メタノールなんかより遥かに高い酸性を示すわけね。

他にも、HCl(塩酸)なんかはCl⁻そのものが電子をよく引きつけるイオンだから、強い酸と言えるわ。 - 110二次元好きの匿名さん25/07/16(水) 12:34:31

咲季より化学はできて咲季がうまくできるとキスをする燐羽!?

- 111二次元好きの匿名さん25/07/16(水) 13:42:03

普通に勉強になって助かる

多分読んでる人ほとんど全滅してるけども続けて♡ - 112二次元好きの匿名さん25/07/16(水) 13:44:05

物理化学を完全に捨て去った自分、スレの1割も理解できず

知ってる用語なんて僕はなんのために歌うパラジクロロベンゼンとテトロドトキシンしかない - 113二次元好きの匿名さん25/07/16(水) 13:54:57

りんはぁ…無極性分子の液体同士がが溶けやすい理由教えてぇ…ロンドン分散力ってなに…

- 114二次元好きの匿名さん25/07/16(水) 17:41:14

- 115二次元好きの匿名さん25/07/16(水) 17:52:15

りんはぁ…NMRの仕組み全然わかんない…なんでピークが分裂するのぉ…

- 116二次元好きの匿名さん25/07/16(水) 18:15:19

- 117化学科のリーリヤP25/07/16(水) 18:30:49

狭義のファンデルワールス力はロンドン分散力の事を指します。

無極性分子は分子全体で見て極性が無いというだけであって、その内部には電子すなわち電荷が存在しています。電子は原子核の周囲を飛び回っているため、それによって一瞬だけ電荷の偏りが生じることがあるのです。この瞬間的な双極子により分子どうしが引き付け合う力をロンドン分散力と呼びます。

それで引き付けあっているだけでは分散しないはずですが、ここに「エントロピー増大の法則」が関与してきます。この法則は、外部から熱の出入りが無い系(断熱系)においてはエントロピーが増大する一方であることを示すものです。エントロピーの定義は煩雑なものでありますが、ここでは乱雑さと解釈しても問題ありません。無極性分子どうしが混ざり合った系に本法則を適用すると、乱雑で散らかった状態になる(つまり分子どうしが分散して溶ける)ことが理解できるかと思います。

基本的にエントロピーは増大するばかりですから、外からの働きかけが無ければ自然に下がることはありません。この場合、分散した分子が元の集まった状態に自然には戻らないという事です。

なお、この法則を宇宙空間にも適用すると「無限時間の後に宇宙が熱的に均一となり、それ以上熱の移動が起こらなくなる」、いわゆる「宇宙の熱的死」が起こるとされています。某インキュベーターも唱えた理論ですね。ただし熱的死それ自体には疑義も呈されているため、これ以上は触れずにおきます。物理屋さん、後はよろしく。

- 118化学科のリーリヤP25/07/16(水) 19:28:39

褐色瓶は光を遮るためのものですから、ある程度はましになる筈です。

1H NMRに限定してお話をさせて頂きます。

これがピークの分裂を起こす原因は、任意の水素原子の近くに別の水素原子があることです。

NMRは試料に対して磁場を掛けてそのピークを測定するものですが、電子スピンの向きによって電子のエネルギーは変わってきます。磁場に対してスピンの向きが平行(以下、αと呼びます)ならば低エネルギーで安定、磁場とスピンの向きが逆(β)ならば高エネルギーで不安定です。このようにエネルギー状態が分裂することをゼーマン分裂と呼びます。

このようにエネルギー準位が分裂を起こすのは、電子スピン自体が磁場を誘起する(原子核は小さな磁石である)ことによります。それ故、近傍の水素原子の磁場の影響を受けたピーク分裂が起こり得るわけです。

任意のプロトンH_aの隣に等価な水素原子H_bがn個存在するとき、H_aのピークはn+1本に分裂します。難しい書き方をしましたが、要するに「その水素原子が結合している炭素原子の隣にある炭素原子に、水素原子がn個結合している」と取って頂いて構いません。H_aが結合している炭素原子の隣がメチル基だったならピークの本数は4本です。

- 119化学科のリーリヤP25/07/16(水) 19:39:38

前提として、濃硫酸は非常に粘稠な液体であり、内部に水がほとんど存在していません。酸がプロトンを放出するためにはプロトンを安定化するための水が必要です。よって、濃硫酸それ自体はプロトンを放出する能力があるもののそれが出来ずにいます。

ここにアルコールやカルボン酸を投入すると、-OH基の電子目掛けて硫酸がプロトンを放り込みます。そうすると酸素原子には正の形式電荷が付きますよね。酸素原子は電気陰性度の高い原子であり正への帯電を嫌いますので、隣の炭素原子から電子を奪って水の形で脱離し、炭素原子が正に帯電した状態で残されます。炭素カチオン自体はその不安定さから別の化学種と反応を起こすのです。これが脱水。

これに対し、塩酸や硝酸は揮発性の物質であり、濃硫酸(98%)ほどに濃い溶液を作ろうとしても溶質が揮発して逃げていってしまいます。それ故濃塩酸や濃硝酸の溶液には濃硫酸に比べて豊富に水分子が存在し、プロトンを放出するにはその水分子があれば十分なのです。こればかりは溶液の特性と言えましょう。

- 120化学科のリーリヤP25/07/16(水) 20:23:55

酸・塩基の定義には様々なものがあり、時代が下るにつれて拡張されてきました。以下2つは中高で習うものです。

・アレニウスの定義(酸:水溶液中で水素イオンを放出、塩基:水溶液中で水酸化物イオンを放出)

・ブレンステッド-ローリーの定義(酸:水素イオンを出す、塩基:水素イオンを受け取る)

アレニウスは「アレニウスの式」の考案者で、高校化学の発展段階で登場したかも知れません。

大学化学においては、さらに拡張された「ルイスの定義」を用いることもあります。この定義においては電子対を受け取るものが酸、電子対を与えるのが塩基です。ただし場合によっては他の定義を用いることもありますから深くは触れません。他に定義もあるのですが、こちらは殆ど出てこないどころかここでNGワードに指定されているため省略。嘘だろ。

- 121化学科のリーリヤP25/07/16(水) 20:27:56

続いて共鳴構造式について。簡単に言えば単結合と二重結合が連続している構造(ベンゼンなど)が共鳴の対象で、非共有電子対がその構造内部で非局在化しています。共鳴している化合物の構造は共鳴構造式全ての重ね合わせです。ベンゼンが1.5重結合などと呼ばれるのはこれが理由。共鳴を引き起こす理由は二重結合のπ軌道が重なっているからなのですが、このあたりは難解であるため省略させて頂きます。

化合物によって描ける構造式の数は異なりますが、一般的に共鳴構造式が多ければ多いほどその化学種は安定となります。また、原子の電気陰性度も共鳴構造の安定性に関与しており、たとえば酸素原子上に負電荷が来るような構造は安定、酸素原子上に正電荷が来るような構造は不安定です。これは酸素原子が電気陰性度の高い原子で負電荷をより好むことによります。

ベンゼンの環内では電子が均等に分布していますが、ここに官能基を導入することで分布を操作することができます。

ヒドロキシ基(-OH)は非共有電子対を持ち、ベンゼン環に電子を押し込みます。その結果フェノールの電子密度はオルト・パラ位において高く、メタ位において低くなるのは先述の通りです。逆にニトロ基(-NO2)は電子不足の官能基であり、ベンゼン環から電子が流れ込みます。共鳴構造式を描くとメタ位の電子密度が高くなることが解るでしょう。

また、ヒドロキシ基は電子を押し込み、ニトロ基は電子を引き寄せるため、ベンゼン環の電子密度が上がる(下がる)ことが推測されます。電子密度の高い場所は反応しやすいため、反応性それ自体を操作するために官能基を導入することもありますね。 - 122二次元好きの匿名さん25/07/16(水) 23:40:41

- 123二次元好きの匿名さん25/07/17(木) 07:26:56

- 124二次元好きの匿名さん25/07/17(木) 07:27:05

(宇宙猫)

- 125化学科のリーリヤP25/07/17(木) 08:51:13

こうなると燐羽が化学を学ぶに至った切っ掛けを妄想したくなりますね。

私が解説した内容を彼女に喋ってもらうとして、それは高校化学の内容を大きく飛び越えています。

当然ながら一朝一夕に身に付くような知識ではありません。

ならば大学化学を知るに至る要因があり、中等部在籍中もしくは初星学園高等部・極月学園所属時に学んだものと考えられます。一体何が彼女をそこまで突き動かしたのか。 - 126二次元好きの匿名さん25/07/17(木) 10:06:14

これはもう新しいスレで化学燐羽を研究しなくてはなりませんね。

先行研究等ありますでしょうか。 - 127化学科のリーリヤP25/07/17(木) 18:33:48

- 128二次元好きの匿名さん25/07/17(木) 23:42:11

理系の論文て英語で難しそうなイメージしかない

(ciniiで日本語紀要を漁るだけの文系の感想) - 129化学科のリーリヤP25/07/18(金) 02:57:56

Nature ChemistryやScienceあたりは非常に有名どころですね。

ACS(American Chemical Society):米国化学会

RSC(Royal Society of Chemistry):王立化学会(英国)

ほか欧州やアジア、新大陸などに複数の学会が存在し、それぞれが学会誌を発行しています。

上2つの学会が出す雑誌が非常に多い他、分野ごとで読む雑誌も当然変わりますね。

私はAngewandte Chemie(ドイツ)、Science Direct(オランダ)あたりをよく読みます。

当然ながら全て英語です。そうでなければ書いたところで読んで貰えません。

であるからして、化学科は英語から逃れることは不可能と言えます。化学科志望の方は真面目にやりましょう。

- 130二次元好きの匿名さん25/07/18(金) 07:33:51

- 131二次元好きの匿名さん25/07/18(金) 12:41:34

結局英語論文あまり読まずに修士まで出た文系ワイ、低みの見物

- 132二次元好きの匿名さん25/07/18(金) 12:57:00

- 133二次元好きの匿名さん25/07/18(金) 20:44:29

マシーンがよくても性能を引き出せなければ意味はない、ということだな

- 134化学科のリーリヤP25/07/18(金) 21:07:44

- 135化学科のリーリヤP25/07/18(金) 21:17:17

- 136二次元好きの匿名さん25/07/19(土) 03:40:35

保守

- 137二次元好きの匿名さん25/07/19(土) 03:44:04

手毬は滴定するときビュレット側に指示薬ぶち込むミスもしてそう

- 138二次元好きの匿名さん25/07/19(土) 05:49:59

ちなみにオワンクラゲの発光原理は生命科学分野で応用されて2008年にノーベル賞を受賞した(下村脩博士)

だからオワンクラゲの比じゃないレベルで光ってるSSDの研究したら次のノーベル賞級の大発見があるかも

⋯⋯さきぃ、SSDのレシピ教えてぇ

- 139二次元好きの匿名さん25/07/19(土) 11:28:40

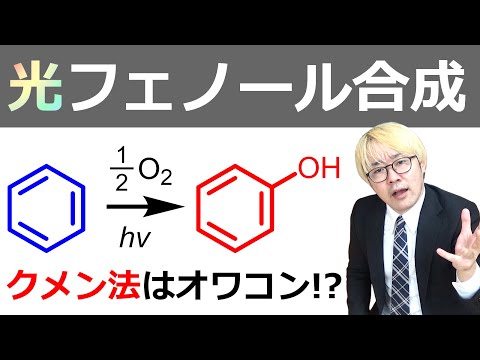

りんはぁ…クメン法教えてぇ…

なんでクメンのC-H結合にO2が割り込んでクメンヒドロペルオキシドになるの…端のOH基が突然芳香環に結合して間のアセトンが弾き出されるの… - 140二次元好きの匿名さん25/07/19(土) 12:03:36

英語論文云々もハードルありそうだけど理系の人たちって実験が大変そうなイメージも強い

座学とはまた異なる才能が必要そうで - 141二次元好きの匿名さん25/07/19(土) 18:06:13

何度も何度も実験実践実証を繰り返す根気は要るんだろうなって

- 142二次元好きの匿名さん25/07/19(土) 22:03:31

手毬の実験台を見た広「あ、(アミノ基の位置が)2位のナフタレンだ」

- 143化学科のリーリヤP25/07/20(日) 00:07:31

反応機構を描き出しました。通常、この反応は硫酸など酸の存在下で行われます。

⑴プロペンに水素イオンが付加し、電子不足のカチオンをベンゼンが攻撃して結合する。

⑵イソプロピル部分の炭素-水素結合が開裂を起こし、ラジカルを生成する。

この部分の炭素はベンゼン環に電子を引き寄せられて電子不足であるため、比較的容易に開裂します。

⑶酸素がここへ反応してラジカルを作り、⑵で作られた水素ラジカルと酸素-水素結合を形成する。

酸素分子はラジカルとして働きやすい性質があります。

⑷-OH基がプロトンと反応して正の形式電荷をもつ。

⑸酸素原子は正電荷を嫌うので水の状態で脱離し、三員環が形成される。

⑹この三員環はひずみによって不安定であるから、切断されて酸素が正の電荷をもつ。

三員環は電子軌道どうしの重なり(=結合)が上手くいかないため、簡単に壊れてしまいます。

⑺水分子が攻撃を仕掛け、残った正電荷が水分子との反応で電気的中性に戻る。

⑻-OH基の酸素のもつ非共有電子対が動き、陰イオンと陽イオンを形成する。

⑼フェノキシドイオンが陽イオンから水素原子を引き抜き、フェノールとアセトンが得られる。

回答としては、「割り込んでいるのではなく、水素ラジカルが一旦脱離して炭素ラジカルとなり、そこへ酸素ラジカルが挿入されて水素ラジカルが結合している」ということになります。

- 144化学科のリーリヤP25/07/20(日) 00:26:48

「ベンゼンから直接フェノールを作らないのは何故か?」という話をしましょう。

ベンゼンが共鳴構造を取ることは先述の通りです。

6つの炭素原子それぞれの電子密度が高い構造式の重ね合わせとなるため、結果的には炭素原子すべての電子密度が高いと見做すことができます。電子は負の電荷を帯びていますので、ベンゼン環の炭素骨格は全体的に負に帯電していることになるのです。これに対して水酸化物イオンは負の電荷を帯びています。よって、反応させようとしても電荷の反発によって近づくことができません。

クメン法を使う場合、最初に反応させるイソプロピルカチオンは正の電荷を帯びているため互いに引き合い結合させることができます。あとはこれを基にラジカル反応を起こして酸素を挿入、不要な部分を脱離させれば完了です。

クメン法が広く用いられるもう一つの理由は副生成物としてアセトンを得られることです。

アセトンは溶媒などに用いられる、工業的に重要な物質です。フェノールを製造する際に大量にできるため、現在のところアセトンは安価に提供されています。これが無くなると新しい供給源を考えねばなりません。

近年は光エネルギーを用いてベンゼンを直接酸化し、フェノールを合成するという研究もなされています。

下の動画及び論文を参考にされてください。

クメン法を超える!?究極の光フェノール合成!【反応機構と原理】

クメン法を超える!?究極の光フェノール合成!【反応機構と原理】 - 145化学科のリーリヤP25/07/20(日) 00:41:51

その通りでして、実験で得られたデータのうち論文に使えるものはごくわずかです。

特に有機系は反応に時間のかかること(数時間単位)がしょっちゅうで、実験をやり直す損害は無視できません。

限られた時間でより役立つデータを取るためには、「考えながら」「効率良く」実験を行うことが求められます。

下のリンクをご参照ください。

https://wikiwiki.jp/bake-tech/%E7%A0%94%E7%A9%B6%E5%AE%A4%E7%94%9F%E6%B4%BB#bde64d1a

…書いていて耳が痛くなりますね。

- 146二次元好きの匿名さん25/07/20(日) 09:55:25

- 147二次元好きの匿名さん25/07/20(日) 10:04:37

ここにさらに仮定の設立やら実験のための準備とか諸々の追加時間が乗ると考えるとあばばばば

- 148二次元好きの匿名さん25/07/20(日) 10:17:04

化学系の皆さんへの尊敬と畏れが同時に湧いてくる

どうやったら大学生しながら学マスやる時間が取れるんです…? - 149化学科のリーリヤP25/07/20(日) 11:43:31

まだ研究室に入っておりませんので学生実験の範疇で述べますと…

⑴実験前に予習を行い、試薬の当量などを算出しておく

⑵当日出される指示を聞き、解らないことがあれば適宜質問しながら進める

⑶実験ノートには結果を逐一記録する

⑷失敗したらやり直し(当然ですね?)

⑸レポートを書く

・データを解釈するために必要な理論を書く

・実験の過程や結果もすべて書き、グラフなどを入れる

・図書館などで参考文献を漁って考察を記す

・必要とあらば徹夜も辞さない(ここ重要)

弊学の学生実験ではSildenafil中間体の合成を行います。

2-Ethoxybenzoic Acidから始めて、官能基をつけたり減圧濾過を掛けたりしてようやく辿り着く代物です。

基本的に、有機反応は収率(反応物と生成物のモル比)が100%になりません。高校化学では反応物1molに対して生成物1molができると仮定していましたが実際にはそんなことは無いのです。論文中では収率30%などざら。100%ではない以上、反応を重ねれば重ねるほど収率が下がり…最終的に消費税並みかそれ以下に至ります。

私ですか?Sildenafilの最終的・全体的な収率は消費税未満でしたが何か?

研究室では原材料を合成してそれを用いることもあります(直接買うと高いので)。

使えば減っていくため、その度に合成を掛けている模様。ドラフトの中に組み立てられた装置が置いてある、など。

正直、最近忙しくて学マスやる時間が取れていません。真姉の呼びかけにも応えられていない状況です。

実験レポートを書いていたらいつの間にか日が昇っていたとかよくありますし。

- 150二次元好きの匿名さん25/07/20(日) 17:50:46

保守

- 151化学科のリーリヤP25/07/21(月) 00:51:56

一先ず確かなのは、燐羽があれほどの実力を有しながら化学の知識も持ち合わせていたとしたらそれは驚くべきことだという事。恐れ入りますよ

- 152二次元好きの匿名さん25/07/21(月) 01:51:58

りんはぁ…明日の8時50分までの実験レポが終わんないよぉ…

- 153化学科のリーリヤP25/07/21(月) 07:19:43

- 154二次元好きの匿名さん25/07/21(月) 08:14:44

- 155二次元好きの匿名さん25/07/21(月) 10:58:47

りんはに手伝わせなくて偉い

- 156二次元好きの匿名さん25/07/21(月) 15:48:58

- 157二次元好きの匿名さん25/07/21(月) 21:28:57

5kg...

- 158二次元好きの匿名さん25/07/21(月) 22:01:07

りんはぁ……なんで電子と陽子の数が違うだけなのに元素によって性質が異なるのかわかんないよ……

- 159二次元好きの匿名さん25/07/21(月) 23:00:48

- 160化学科のリーリヤP25/07/22(火) 01:34:22

陽子と電子の数それ自体は元素の電荷と質量に関わってくる要素になります。

元素の性質のうち凡そは反応性です。そして反応性は軌道とそこにいる電子で決まるもの。

よって、s軌道、p軌道、d軌道…といった原子軌道が元素の性質を大きく左右することになります。

分子は原子どうしの結合によって生まれるものですから、原子軌道は分子の物性にも深く関わってきます。

化学反応を起こして原子どうしが結びつくときは軌道と軌道が重なり合って新しく軌道が形成されます。

場合によっては元来の軌道から混成軌道をつくり、それを使って結合することもあるのです。

それ故に軌道の形は重要で、この重なり具合が分子の安定性にも関与してきます。

- 161二次元好きの匿名さん25/07/22(火) 07:27:23

おめでとう……!

- 162二次元好きの匿名さん25/07/22(火) 16:41:44

保守

- 163125/07/22(火) 23:30:37

ほしゅ

そろそろ新しいスレ? - 164二次元好きの匿名さん25/07/22(火) 23:43:22

アイマス化学スレとかいう新しすぎる分野のスレだぜほんと…

- 165二次元好きの匿名さん25/07/23(水) 07:28:57

流石に次スレにはちょっと早い気がする

続くならば歓迎するが - 166二次元好きの匿名さん25/07/23(水) 08:06:03

コミケでも学術関係の合同誌類とか色々見たし

アイマス物理スレとかもできるのだろうか - 167125/07/23(水) 08:06:09

みんながりんはぁ……って泣きつけばどっちかが答えるスレ

- 168化学科のリーリヤP25/07/23(水) 09:08:18

物理は篠澤さんの担当ですね。雪歩さんが物理をやる動画もあったはずなので彼女もか。

どっちかの片割れです。このまま行けば有機系の研究室に進むことになります。

GPA争いが熾烈なんじゃぁ…

- 169125/07/23(水) 09:13:04

わたくしの方も専門のGPA争いがなかなか……

もうちょっとで地獄の期末期間、ですわっ……! - 170化学科のリーリヤP25/07/23(水) 17:13:14

ところで皆様方。

リーリヤの誕生日を祝う準備は宜しいか? - 171二次元好きの匿名さん25/07/23(水) 18:46:22

もちろんですわ!明日微積のテストがありますが関係ありませんわ!

- 172二次元好きの匿名さん25/07/23(水) 21:52:35

適当に紀要論文から情報収集してレポート書くだけでSほぼ確定の文系とは世界が違いますわ...

- 173二次元好きの匿名さん25/07/24(木) 00:32:17

最高だった…背中押されたし微積テストも乗り越えて見せますわ!

- 174化学科のリーリヤP25/07/24(木) 05:11:44

物理化学IIIの為に徹夜してきました。

13:00から試験があるのでそれまで仮眠を取ります…

大学生の皆さんにおかれましては、徹夜なるものは可能な限りお控えくださいますよう。 - 175二次元好きの匿名さん25/07/24(木) 07:26:20

動画まであるのか……

しかしなぜ雪歩が担当になったんだろう - 176125/07/24(木) 07:31:36

明日が専門基礎化学Ⅲの期末なので今夜は徹夜ですわぁ…っ

- 177二次元好きの匿名さん25/07/24(木) 12:31:07

物理の皆さんは情報系とご存じなのでしょうか

わたくしもそろそろIPA試験の対策せねばなりませんわ - 178化学科のリーリヤP25/07/24(木) 17:11:43

物理化学IIIの試験から還って参りました。

まあ及第点といったところか。少なくとも単位を落とすことはなさそうです。

明日は全休ですので全力で試験対策に掛かります。 - 179125/07/24(木) 19:40:12

半日費やしてなんとかつめこみましたわぁ...

嘘ですわぁ... Lindlar触媒等がアルケンの還元に触媒しない理由がわかりませんわ...! - 180二次元好きの匿名さん25/07/24(木) 23:55:44

ほしゅ

- 181二次元好きの匿名さん25/07/25(金) 00:03:35

- 182二次元好きの匿名さん25/07/25(金) 07:32:05

(事ここに至るまで何を言われているのか全く分からないが何となく判ったような顔して無言で力強く頷いている)

- 183二次元好きの匿名さん25/07/25(金) 08:14:52

物理化学ときたし、数学で自分も似たようなのやってみたい所存、来週から比較的余裕できるし

- 184二次元好きの匿名さん25/07/25(金) 08:23:45

誰か生物地学に強い方は居るんですかね?

- 185二次元好きの匿名さん25/07/25(金) 12:02:29

ミクロ生物学でよければ少し…

- 186二次元好きの匿名さん25/07/25(金) 12:17:06

文系学問でなんかやってみたいや

てか実際学術アイドルマスター合同には文系分野で寄稿した - 187二次元好きの匿名さん25/07/25(金) 20:02:13

うーん流石はネットの集合知、一声かければ色々な伝手が出てくる出てくる

- 188二次元好きの匿名さん25/07/25(金) 20:20:57

学術系ガチ勢の学マス好きって結構界隈が絞られるせいで見ていて段々怖くなる…

- 189二次元好きの匿名さん25/07/26(土) 00:47:37

保守

- 190二次元好きの匿名さん25/07/26(土) 10:06:35

ほしゅ

- 191二次元好きの匿名さん25/07/26(土) 10:15:05

ふぅテストのせいで睡眠不足になってたのをなんとか解決

さ、最後力学の勉強しますか〜 - 192二次元好きの匿名さん25/07/26(土) 19:21:27

(錯乱)から始まったこのスレもなんやかんや完走間近か……

- 193化学科のリーリヤP25/07/26(土) 20:39:30

あにまん民の疑問にお答えできたことを大変うれしく思います。

続くのならば歓迎いたしますよ - 194二次元好きの匿名さん25/07/26(土) 20:41:50

なんやかんや200まで続いてよかった次スレもお願いします

ではこのスレの最後にみんなのお気に入りの原子について、お願いします - 195125/07/26(土) 22:10:15

次はもっと内容に沿ったスレタイにします.......

SnとPb、お気に入りですわ! 遮蔽効果を学べるよい例ですの! - 196二次元好きの匿名さん25/07/26(土) 22:23:37

Tc、一番若い番号の人工元素な上、医療用途あるから今日もどんどん合成されてるの凄い

- 197二次元好きの匿名さん25/07/26(土) 23:08:42

W

天然元素トップクラスの密度を持つのと、元素記号と正式名称がそれぞれ別の発見チームに由来するエピソードが印象的 - 198125/07/26(土) 23:38:32

明朝スレ立てしますね~ みなさんリプ等ありがとうございました~!

次スレもよろしくお願いします(*- -)(*_ _)ペコリ - 199二次元好きの匿名さん25/07/27(日) 09:18:10

お疲れ様でした

次スレ期待機 - 200125/07/27(日) 09:41:04

次スレ立ちましたわ〜!

りんはぁ… 化学教えてぇ…… その2|あにまん掲示板1スレ目はこちらhttps://bbs.animanch.com/board/5276961/化学やら自然科学の話題を中心に燐羽様に教えを乞うスレですわっ!bbs.animanch.comみなさま! ご愛顧ありがとうございます!ですわ〜!